【歴史・概要】

月照寺は、加賀藩の藩祖である前田利家とその正室であるおまつ(芳春院)の長女・幸姫(春桂院)の菩提寺として、幸姫の次男である前田長時が建立しました。

幸姫は、天正9年(1581年)に生まれ、加賀八家の一つである前田対馬守家の祖となる前田長種に嫁ぎました。

長種は、利家の甥であり、利家の養子となっていたが、利家の実子である利長が成長すると、対馬守を継いだ。

長時は、長種と幸姫の次男であり、対馬守を継いだ。

月照寺は、慶安5年(1652年)に長時が幸姫の菩提を弔うために建立しました。

開山は龍渕寺五世住職である恵学であり、本尊は釈迦牟尼仏です。

寛文7年(1667年)には、加賀藩三代藩主である前田利常(幸姫の異母弟にあたる)より寺地千坪を追加され、大伽藍を建立しました。

明治4年(1871年)には六斗の大火で類焼しましたが、明治11年(1878年)に前田家の屋敷の一部を移築して再建しました。現在の山門は江戸後期の建築様式を今に伝えています。

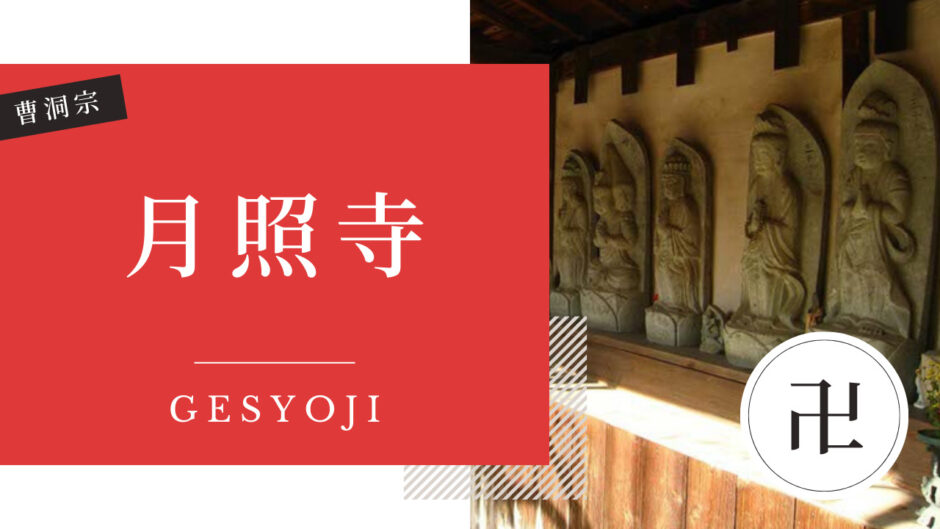

境内と山門前には、それぞれ33体の観音像が安置されています。

これらは卯辰山にあったものと鶴来街道にあったものを明治時代に集めて安置したものです。

また、石川県最初の代議士である遠藤秀景氏の顕彰碑もあります。

遠藤秀景氏は月照寺の檀家であり、明治維新後に活躍した政治家です。

【月照寺の観音像について】

月照寺には、境内と山門前にそれぞれ33体の観音像が安置されています。

これらは卯辰山にあったものと鶴来街道にあったものを明治時代に集めて安置したものです。

33体の観音像は、三十三観音の巡礼を模しており、それぞれが異なる姿や願いを表しています。

三十三観音とは、観世音菩薩が衆生を救うために変化した33の姿のことで、日本では古くから信仰されています。

また、山門内庭には、人丸観音と呼ばれる立像があります。

この像は北村西望が作ったものであり、月照寺の守護神とされる柿本人麻呂にちなんで「人丸観音」と名付けられました。

人丸観音は、「洗心長寿の観世音さま」とも呼ばれ、特に視力の弱い方にお救いの誓願をお持ちの観音さまです。

この像は檀家の故梅沢きよのさんの寄進によるものです。

【住所】

〒921-8031

石川県金沢市野町3-20-34

【電話】

076-241-4560

【拝観料金】

境内(外)は無料、建物内は要予約

【拝観時間】

不明

【宗派/山号/寺号】

曹洞宗/東光山/月照寺

【本尊・寺宝】

本尊は釈迦牟尼仏

寺宝は金色山越阿弥陀如来画像

【御朱印】

有り

【行事】

涅槃会(3月)、施食会(7月20日)、開山忌(11月)

【見どころ】

・境内と山門前の33体ずつの観音像

・石川県最初の代議士、遠藤秀景氏の顕彰碑

【駐車場・アクセス】

駐車場はなし

北陸鉄道路線バス「沼田町」バス停から徒歩約3分

【ウェブサイト】

https://www.sotozen-net.jp/temple/52

金沢 寺社仏閣めぐり

金沢 寺社仏閣めぐり